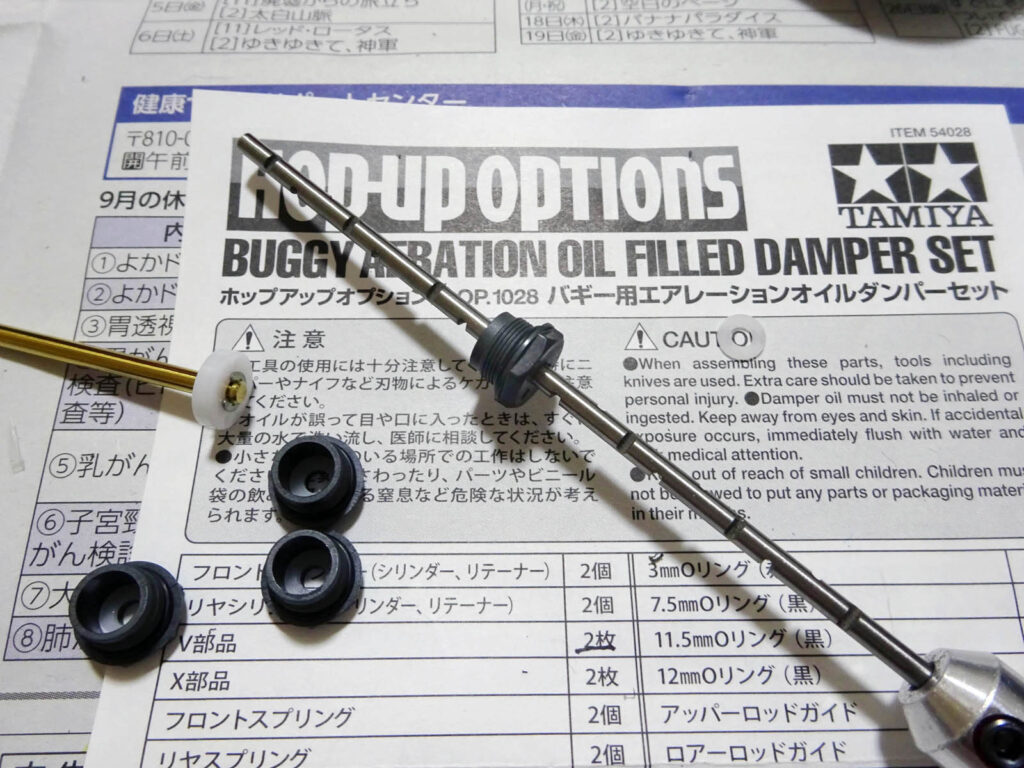

今回はタミヤの「バギー用エアレーションオイルダンパーセット」の問題点と言うか組む際の注意点を書いていこうと思います。

タミヤユーザーって、初心者の人が多いと思うのですが、タミヤ製品を使うときって罠が多すぎて普通に組んだだけではその製品の能力を発揮できないという事がすごく多いなぁと感じる今日この頃なんですよ。

初心者向けなのに、初心者が使うには難しいという・・・、もうちょっとさぁ・・・(これ以上は自粛)。

このバギー用エアレーションオイルダンパーセットなんて、特に注意が必要な製品のうちの1つです。

手軽な価格でエアレーションダンパーが手に入るという良い商品なのですが、組み上げるときに罠がたくさんあって説明書通りに組むと性能をフルに発揮できません。

最悪の場合、CVAダンパーの方が良かったりするので、何のためのアップグレードパーツか分からなくなっちゃいますので注意しましょう!

今回は、私個人が考える「バギー用エアレーションオイルダンパーセット」の問題点を紹介するとともに、改善方法も伝えします。

あっ。もし、エアレーションダンパーの仕組みや組み方自体について全く知らないという場合は、先にこちらを見てイメージを掴んでから記事を読んでいただくと分かりやすくなると思います。

記事の目次

1.ダンパーキャップに穴が開いていないので開ける必要がある

これは有名な話ですよね。

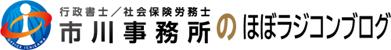

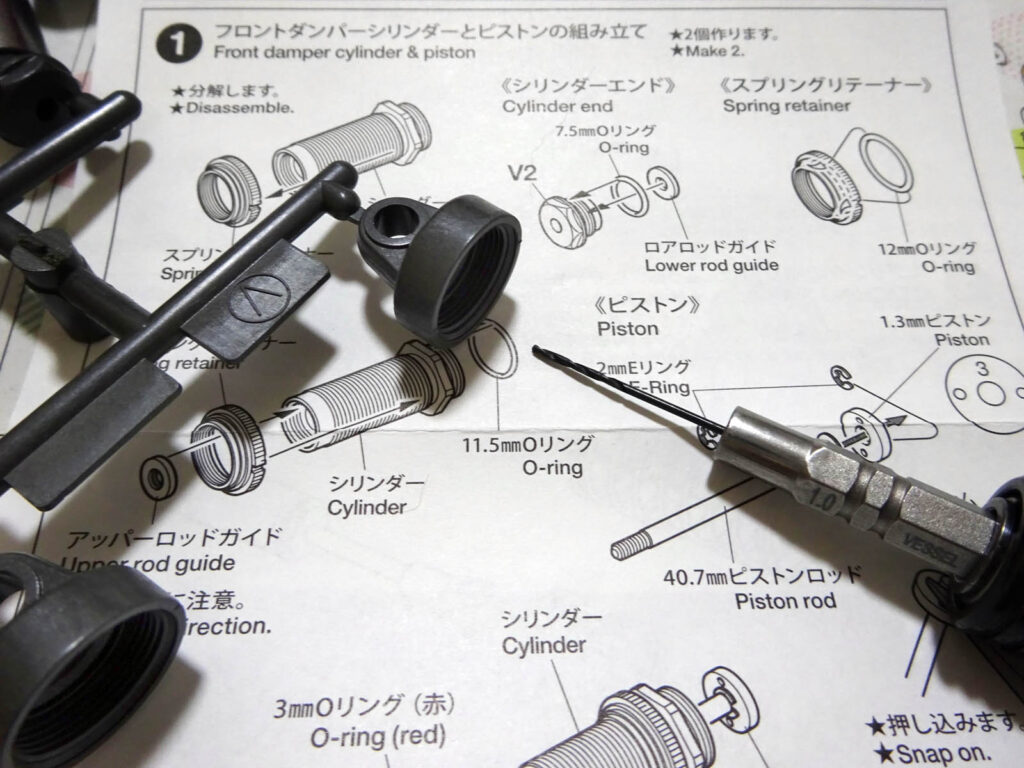

エアレーションダンパーって組んだ後の仕上げで、ダンパー内部のエアー(空気)をダンパーキャップの穴から抜いて、ダンパーキャップに小さいビスを付けて密封して完成なのですが肝心なエアー抜きの穴がありません・・・・。

ダンパーキャップに穴が開いてなくて、エアーを抜く場所がないので開ける必要があるんです。。。

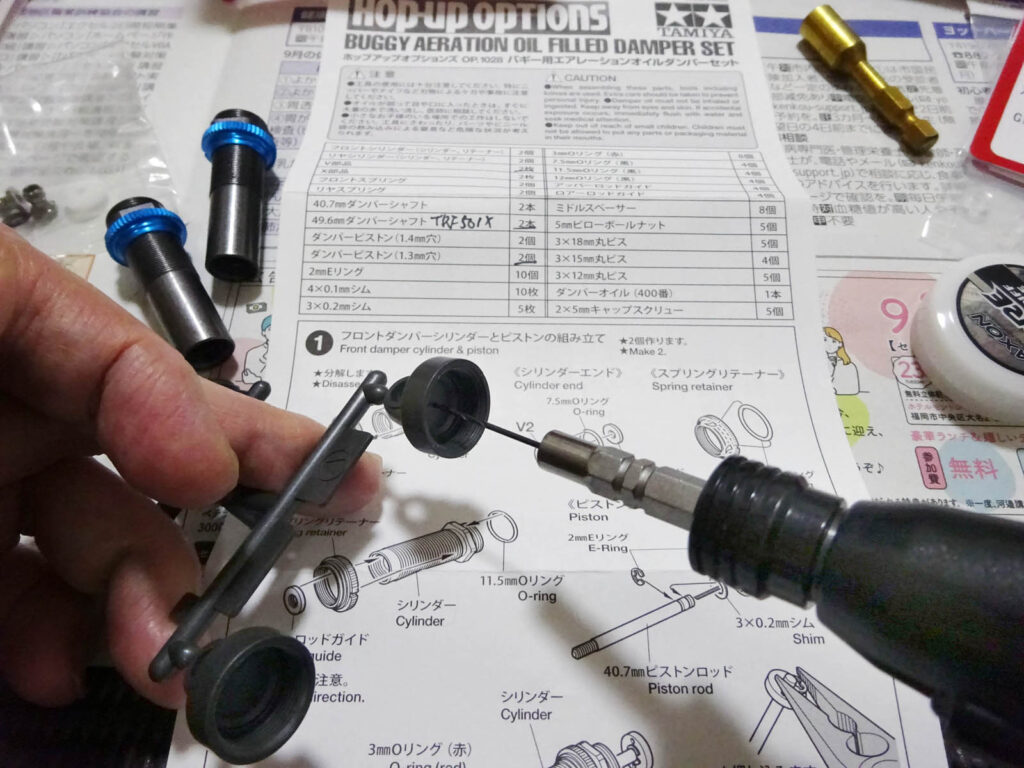

この赤丸で囲っているところに穴が開いてないんですよね。(小さなマーキングがあるだけ)

なので、1mmとか1.5mmのドリルを用意して穴を開けちゃいましょう。

2~3mmぐらいドリルで穴を開けると、最初から開いている横穴に繋がりますので、それ以上は開けないように注意してください。

こんな感じでオイルが抜ける穴が開けばOKです。

ここに穴が開けば、横穴からエアーを抜くことができるようになります。

ダンパーを組んだ後、エアーと余計なオイルを抜いた後、小さなビスでダンパーキャップの穴をふさぐのですが、説明書にはこの記載が無いので注意しましょう。

小さなビス(2mm×5mmキャップスクリュー)はセットの中に入っているので、それを使ってください。

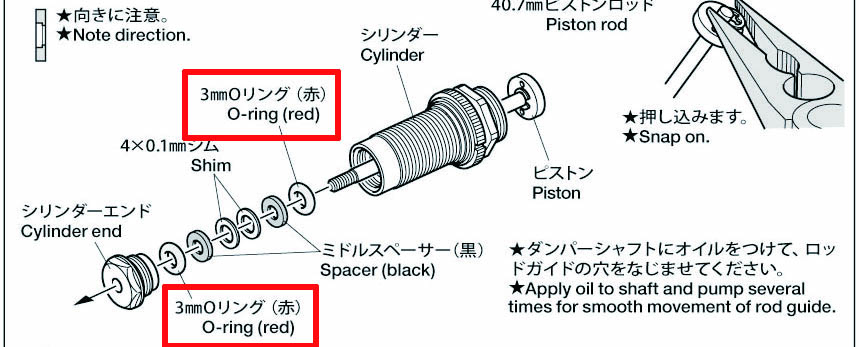

2.ロッドガイドの穴が小さすぎて、ダンパーの動きが激重になる

これが最悪でして、シャフトの直径って3mmなのですが、このロッドガイドが最悪なことに2.9mmぐらいしかありません。(下の画像の赤い部分)

なぜ??

たまたま買ったロットの樹脂パーツの精度が悪かっただけ??

そのあたりはよくわかんないんですが、シャフトを通してみると・・・・。

はい。激重!

全然スムーズに動きません!なんだこのくそ部品は!

こんなんじゃ、全然シャフトがスムーズに動かないし、CVAダンパーをしっかり組んだ方がマシですよ!

なので、3mmのストレートリーマーを使ってスルスルになるようにしましょう!

試しに3mmのストレートリーマーを通してみようとすると・・・。

これまたなかなか通らない・・・。(穴が小さすぎでしょ!)

少し力を入れて、なんとか3mmのストレートリーマーを通してシュコシュコ動かしては、シャフトを通してチェック!

そして動きがイマイチな場合は、またシュコシュコしてシャフトを通してチェック。これを繰り返してスルスルにします。

もちろん、穴を大きくし過ぎてガタが出てはダメなので、スルスルだけどガタが無いという絶妙な感じを目指しましょう。

4.付属の赤いOリングが最悪

個人的にはタミヤのOリングで使っちゃダメな順に、黒のOリング、赤のOリングだと思ってるんですが、エアレーションオイルダンパーセットに入っているのは赤いOリングです・・・。

赤いOリングは、組んだ直後はギリギリ許容範囲ですが、あっと言う間に(1週間ほどで)動きが重くなります。

そんな訳で、付属のOリングはあんまりおすすめできないです。

個人的には、このブログで何回か紹介した京商のXリング(透明なほう)をおすすめしてます。

ただし、走行場所が大ジャンプがあるサーキットだったりする場合、京商のXリング(透明なほう)だとスルスルすぎる場合もあります。

そんな時は京商のXリングの赤い方を使用しましょう。この辺りは走行場所に合わせて選択することになります。(京商でも赤い方のXリングはメンテナンスサイクルが短いので定期的に動きのチェックを行いましょう!)

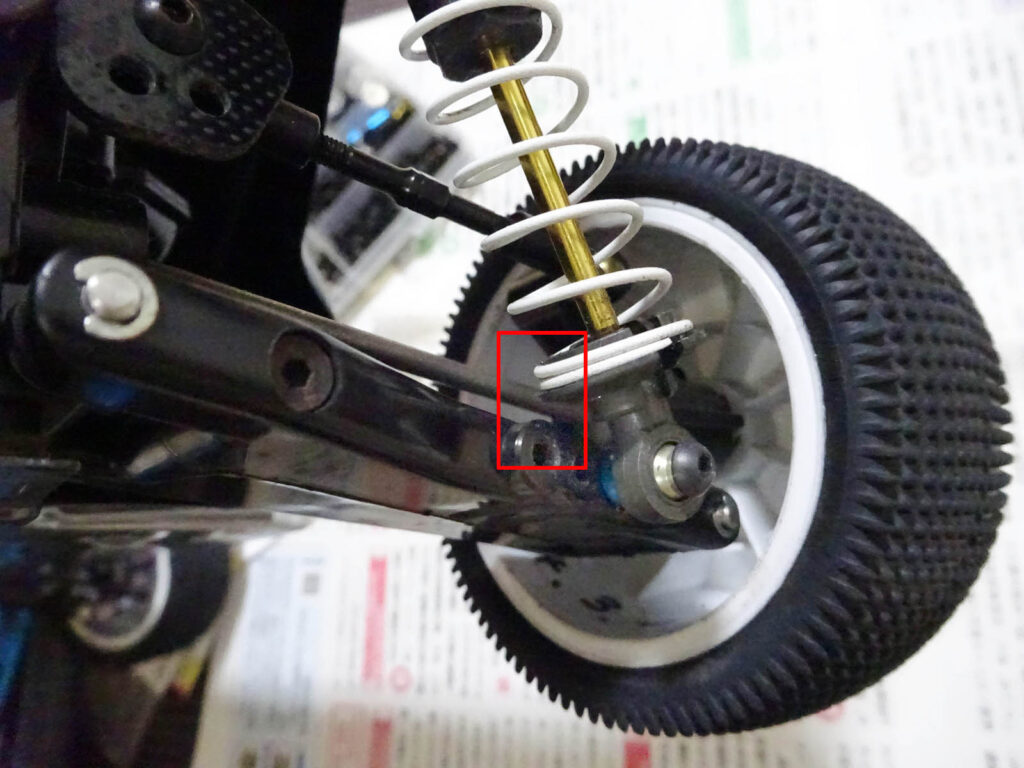

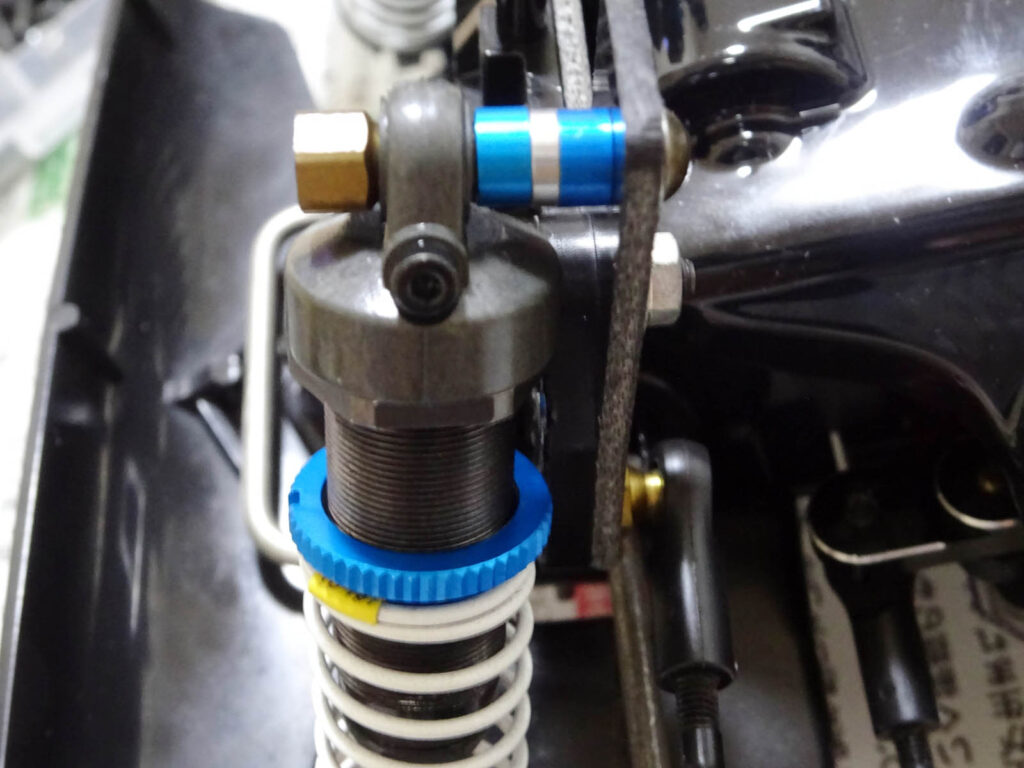

5.マシンに取り付けるときに、いろんなところが干渉する

ようやく完成しても、ここからが大変です。

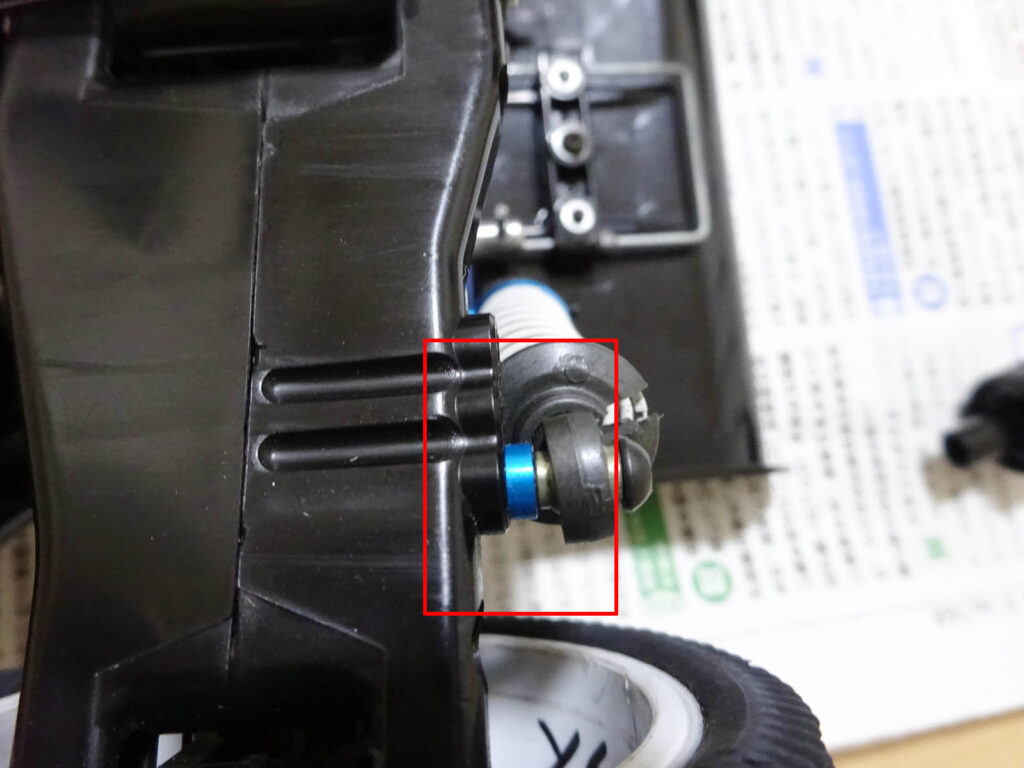

取り付けるマシンによって異なりますが、いろんなところに干渉する事が多いです。(下はサスアームに干渉、上はダンパーステーなどに干渉)

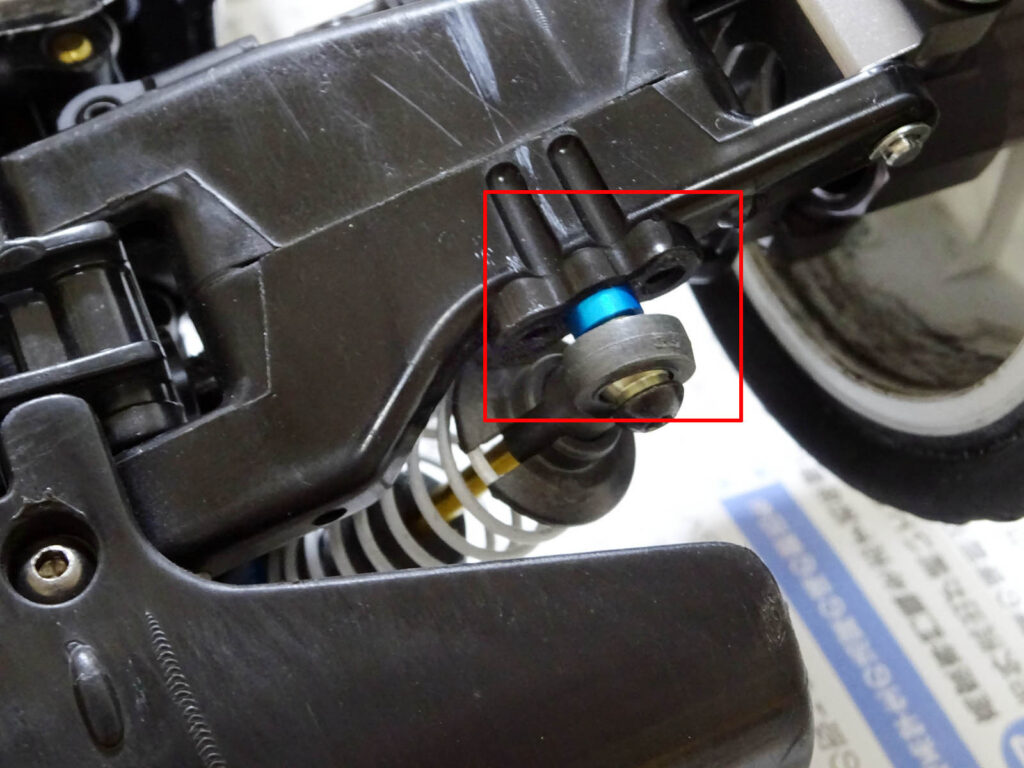

例えばダンパー下側

例えば、ダンパー下部の取り付けではリテーナー(スプリングの下の部分が引っかかるお皿みたいなパーツ)がサスアームと干渉する事が多いです。

それだと、サスアームの動きも悪くしちゃうし、走行中にリテーナーが外れそうになったりしちゃいますよね。

そんな時は、スペーサーを付けるなどしてリテーナーとサスアームが干渉しないようにしましょう。

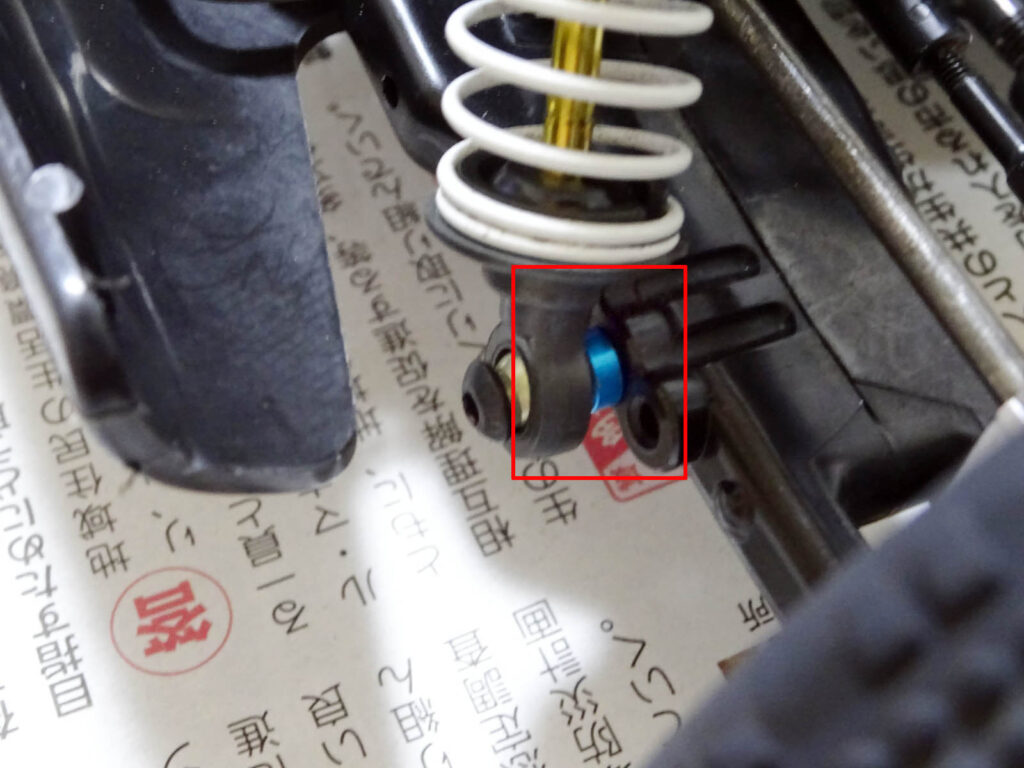

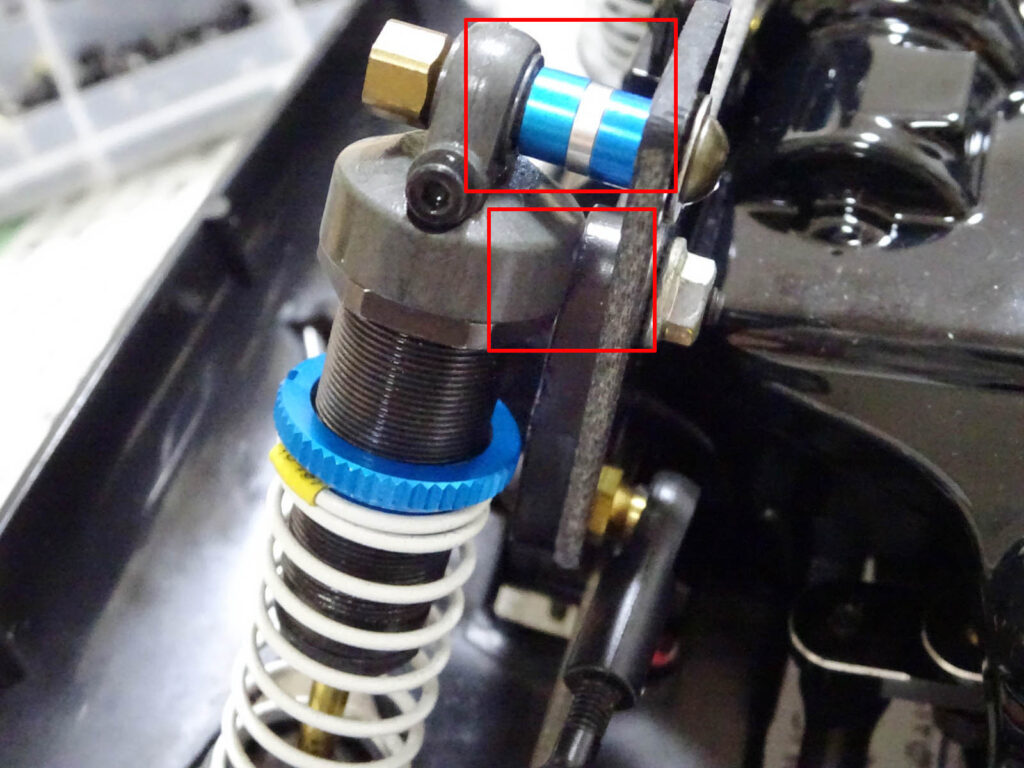

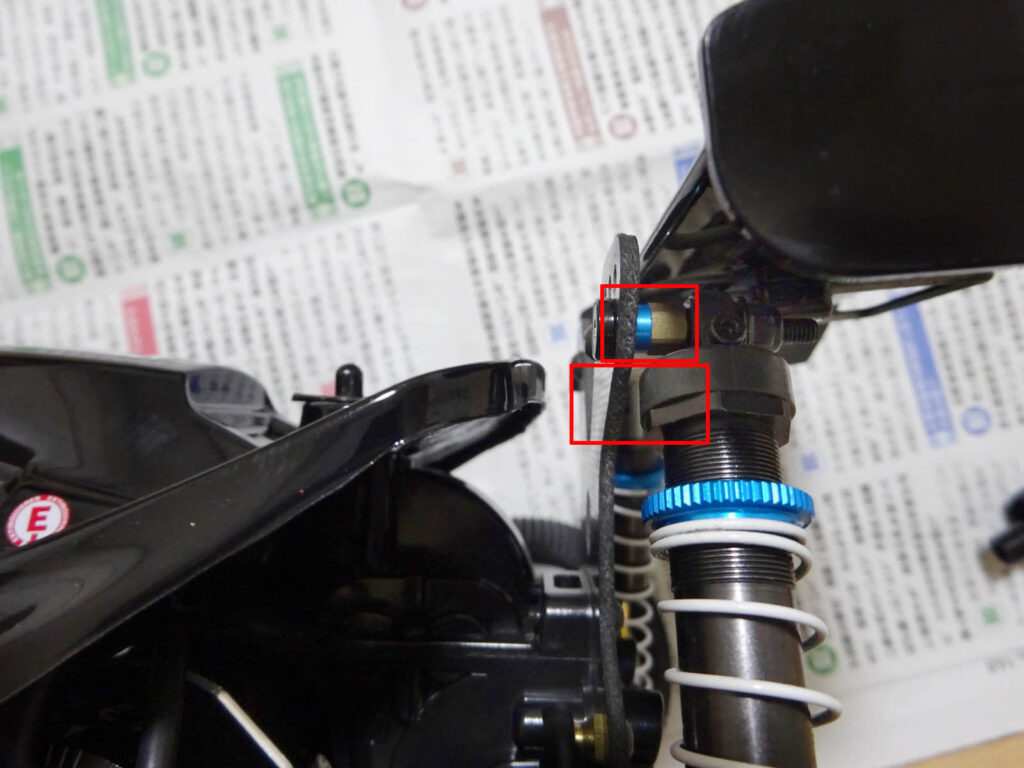

ダンパーの上側も干渉

当然ながら上側も干渉しやすくて、ダンパーステーとダンパーキャップが干渉する事が多いです。

このケースでもスペーサーを入れて、ダンパーステーと干渉しないように調整しましょう。

こちらも同じようにスペーサーを入れて干渉しないように調整してます。

ただし、スペーサーを入れ過ぎると当然ですがテコの原理でダンパーステーにかかる負担が増えますので、スペーサーの量はできるだけ少なくするのが良いと思います。

スペーサーをどのくらい入れるか、どうやって取り付けるかなどは取り付けるマシンによって変わってきますので、この辺りはラジコンの経験値が仕上がりにかなり影響します。

逆に経験値が足りない場合は、色々と試行錯誤してみると、それが経験になってスキルアップすると思いますので頑張ってみてください。

ちなみに、今回使用したアルミスペーサーはこちらです。

6.その他、オプション

ここからは、特に必須ではないのですがオプションパーツを紹介します。

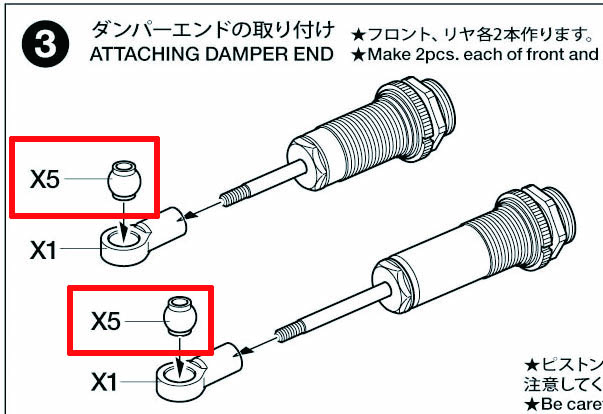

1つは、下のX5パーツ。標準ではこれが樹脂パーツなので、強度が不安な人はアルミ製に交換するという方法もあります。

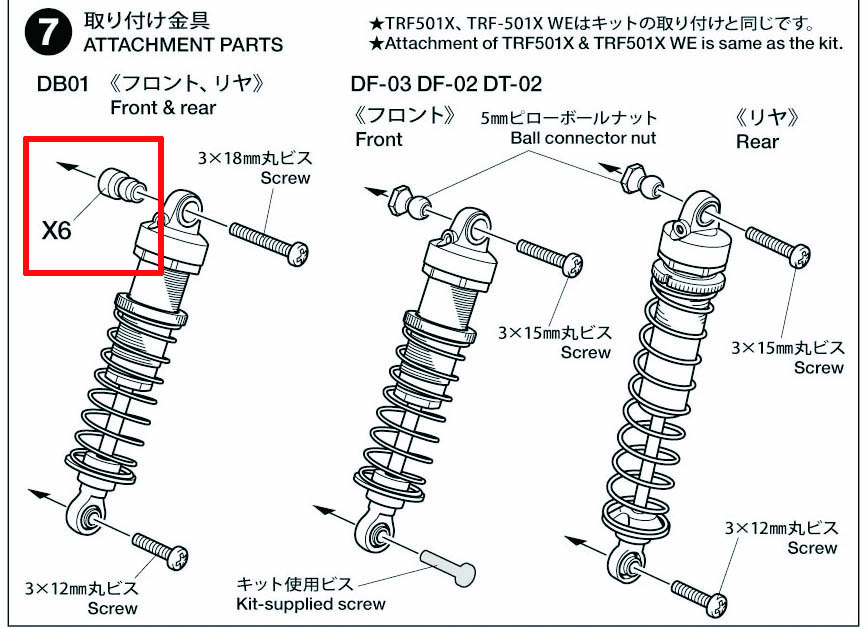

更に、上のX6パーツ。これも樹脂製です。

使って取り付ける場合は、ビスを締めすぎるとX6パーツが変形してダンパーの動きが悪くなります。

それを避けるためや、強度を持たせたい場合はアルミ製のパーツが売ってますので、それに変更するのも方法です。

こちらがX5パーツの代わりのアルミパーツで

こちらがX6パーツの代わりになるアルミパーツです。

この辺りのパーツを付けるかどうかは完全に好みなので、なんとなく「そんなパーツもあるんだなぁ」という程度で読んでもらえればOKです。

最後のパーツ紹介の部分はまぁ、好みで選んでもらうとして、最初に紹介したの5つのポイントは、タミヤのエアレーションダンパーセットを使うのには重要な話ですので少し参考になればと思います。